L’altare di Rame. Sarà quadrato! (prima parte)

In ascolto di Esodo (Es 27,1-8)

a cura di Gianmartino Durighello e Gruppo Esodo – Piccoli amici di Maria Maddalena

Farai l’altare di legno di acacia: avrà cinque cubiti di lunghezza e cinque cubiti di larghezza. L’altare sarà quadrato e avrà l’altezza di tre cubiti. Farai ai suoi quattro angoli quattro corni e costituiranno un sol pezzo con esso. Lo rivestirai di bronzo. Farai i suoi recipienti per raccogliere le ceneri, le sue palette, i suoi vasi per l’aspersione, le sue forcelle e i suoi bracieri. Farai di bronzo tutti questi accessori. Farai per esso una graticola di bronzo, lavorato in forma di rete, e farai sulla rete quattro anelli di bronzo alle sue quattro estremità. La porrai sotto la cornice dell’altare, in basso: la rete arriverà a metà dell’altezza dell’altare. Farai anche stanghe per l’altare: saranno stanghe di legno di acacia e le rivestirai di bronzo. Si introdurranno queste stanghe negli anelli e le stanghe saranno sui due lati dell’altare quando lo si trasporta. Lo farai di tavole, vuoto nell’interno: lo faranno come ti fu mostrato sul monte.

* Farai l’altare…

* Farai l’altare…

È questo l’altare esterno. Nel tempio Dio comanderà di costruire 2 altari:

– l’altare esterno: l’altare dei sacrifici (o degli olocausti), l’altare di rame, posto nel cortile, a oriente, di fronte al santuario;

– l’altare interno: l’altare dell’incenso, l’altare d’oro, posto appunto all’interno al tempio (cfr. Es 30,1ss).

L’altare esterno è un altare mobile destinato ai sacrifici, e resterà in uso nel tempio di Salomone dalla sua edificazione perlomeno fino al tempo di re Acaz, quando Acaz farà costruire un altare sul modello di quello da lui visto a Damasco (cfr. 2 Re 16,10ss).

In legno di acacia, ricoperto di rame (preferiamo conservare “rame” anziché “bronzo”), era vuoto all’interno. Durante le tappe nella marcia del deserto – secondo la tradizione rabbinica – veniva riempito di sabbia perché potesse reggersi. Era dotato di stanghe per il trasporto e vi si accedeva tramite una rampa.

La fase di montaggio avveniva in 4 momenti. Prima veniva assemblata la base, quindi veniva posta la prima parte della rampa. Salendo sulla rampa si poteva così montare anche la parte superiore dell’altare, quindi si continuava con il posizionamento della seconda parte della rampa per poter accedere all’altare dei sacrifici.

Qui vorremmo soffermarci sul fatto che l’altare dovrà essere quadrato. Nella prossima meditazione ci soffermeremo in particolare sui 4 corni posti agli angoli dell’altare:

… avrà cinque cubiti di lunghezza e cinque cubiti di larghezza. L’altare sarà quadrato e avrà l’altezza di tre cubiti.

Sarebbe stato sufficiente dare le misure. Era ovvio che l’altare fosse quadrato. La specificazione “sarà quadrato” intende sottolineare intenzionalmente questo dato. Questa specificazione ci invita a una riflessione sulla dimensione del quaternario, del numero quattro e del quadrato.

«Quaternario, quattro, quadrato» sono temi che abbiamo già incontrato, anche nella nostra ultima meditazione. Un argomento sul quale potremmo fermarci all’infinito, tanto è ricco e affascinante. Qui ci limiteremo ad alcuni spunti, come sono emersi nei nostri incontri, senza cercare né completezza di contenuto, né sistematicità di metodo. Alcuni di questi spunti li abbiamo attinti da alcune miei precedenti contributi ai quali faremo man mano riferimento:

Egli siede sopra la volta del mondo, (…)

Egli stende il cielo come un velo,

lo dispiega come una tenda dove abitare. [Is 40,22]Guardando il cielo l’uomo contempla l’universo creato nelle sue armoniche proporzioni. Nella Bibbia è Dio stesso che dà le misure per la costruzione del suo tempio (cf. Es, 25ss; Ez 40ss; Ap 21). Dall’Ebraismo al Cristianesimo il tempio si innalza come imago mundi. La volta del tempio è la volta del cielo, e tutto il tempio è simbolo dell’universo creato, cosicché diventa la dimora in cui Dio si rivela e nello stesso tempo lo spazio in cui lo uomo impara ad orientarsi ed elevarsi a Lui. (…)

Nella costruzione del tempio secondo l’estetica cistercense, il monaco Maestro d’opera si basa sui rapporti numerici descritti nell’Apocalisse. E ancora utilizza degli strumenti basati sulle misure del corpo umano. La riga o canna cifrata, la squadra, la corda.

La canna cifrata è costruita come somma di 5 misure in rapporto al corpo umano secondo una proporzione aurea (ogni misura è la somma delle due precedenti): la palma, il palmo, la spanna, il piede, il braccio. La squadra ha il lato lungo corrispondente al braccio e il lato corto al piede. E la corda a 12 nodi che permette di ottenere le figure geometriche necessarie, tra tutte il cerchio e il quadrato, ha una distanza tra nodo e nodo di un braccio. Il numero 12 è la risultanza del rapporto tra 4 (quadrato, simbolo della terra) e 3 (cerchio, simbolo del cielo).

Colui che mi parlava aveva come misura una canna d’oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. (…) In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio (cf. Ap 21)[1]

C’è la stessa proporzione di Bellezza tra l’universo creato, la chiesa e il corpo umano. Non solo: le misure con le quali l’uomo edifica una chiesa sono le stesse misure… del proprio corpo! È stupendo, commovente: l’uomo costruisce la chiesa basandosi sulla propria mano, sul proprio piede, sul proprio braccio… sul proprio corpo! Perché appunto l’uomo è tempio! E l’uomo-tempio è imago mundi.

Veniamo ora al quadrato:

* Il quattro simbolizza la terra, ma in quanto riflesso del quaternario primordiale che è Dio.

Che cosa è Dio? Egli è lunghezza, larghezza, altezza, profondità […]. Dio si presenta al nostro spirito come quadruplo. Questa illusione deriva dal fatto che, per il momento, non ci è permesso vedere Dio altrimenti che per riflessi e per simboli. [Bernardo di Chiaravalle]

Noi pensiamo al quadrato innanzitutto come simbolo della terra e dell’uomo, mentre con il cerchio e con l’elemento ternario pensiamo al cielo e a Dio. Con il quadrato rappresentiamo certamente la terra e l’uomo, ma questo ci è possibile in quanto il quadrato primordiale è Dio. E la terra e l’uomo nello scoprirsi quadrato mostrano Dio, in quanto creati a sua immagine e somiglianza.

Per comprendere questa bellissima e fondamentale vocazione del quadrato che è l’uomo, dobbiamo partire dal punto, dal centro.

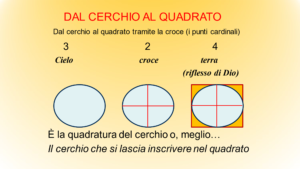

* il punto, il cerchio, la croce, il quadrato

È dal punto, dal centro, che per irradiazione si forma il cerchio. Pensiamo al gioco che un po’ tutti facciamo da bambini gettando un sasso nell’acqua. Dal punto in cui esso si immerge sono generati una serie di cerchi concentrici.

È dal punto, dal centro, che per irradiazione si forma il cerchio. Pensiamo al gioco che un po’ tutti facciamo da bambini gettando un sasso nell’acqua. Dal punto in cui esso si immerge sono generati una serie di cerchi concentrici.

Lo stesso principio sta all’origine del simbolismo della stella polare, che per gli antichi era il centro da cui per irradiazione tutto prende origine. Se teniamo aperto per una notte l’obiettivo di una macchina fotografica fisso sulla stella polare, il risultato sarà stupendo: una serie di cerchi concentrici luminosi disegnano le orbite degli altri corpi celesti attorno ad essa.

Lo stesso principio sta all’origine del simbolismo della stella polare, che per gli antichi era il centro da cui per irradiazione tutto prende origine. Se teniamo aperto per una notte l’obiettivo di una macchina fotografica fisso sulla stella polare, il risultato sarà stupendo: una serie di cerchi concentrici luminosi disegnano le orbite degli altri corpi celesti attorno ad essa.

Ed è guardando al centro del cielo l’orbita del sole che partendo dal centro possiamo tracciare una croce, la croce primordiale che unisce i quattro punti cardinali, in orizzontale da Est (ove il Sole sorge) ad Ovest (ove tramonta) e in verticale dal Sud (dove è alto a mezzogiorno) fino al suo opposto, il Settentrione, il Nord.

Dai quattro punti della croce possiamo tracciare un quadrato, come “quadratura del cerchio”, o – meglio – il cerchio che si fa quadrato.

Dai quattro punti della croce possiamo tracciare un quadrato, come “quadratura del cerchio”, o – meglio – il cerchio che si fa quadrato.

* la cupola e il cielo stellato

Nell’architettura di una chiesa, la cupola realizza in modo immediato questo irradiarsi dal centro alla sfera fino a quadrato.

Il centro può essere costituito da una lanterna, reale o dipinta, attraverso la quale entra la luce del Sole in questo abbraccio nuziale tra terra e cielo attraverso il punto di incontro, la mediazione della pietra angolare.

Oppure il centro può essere costituito da una immagine dipinta, solitamente o la colomba – Spirito Santo o una Croce, in mezzo a un cielo stellato.

È stupenda la cupola del mausoleo di Galla Placidia in Ravenna. Al centro la croce, dalla quale si irradiano in orbite concentriche le stelle del firmamento, fino alle 4 rappresentazioni del tetramorfo. Dal centro (1) al cerchio (3) al quadrato (4).

* il chiostro

Dal centro al cerchio… e ritorniamo quindi a quadrato. La città descritta da Apocalisse è a forma di quadrato

La città è a forma di quadrato,

la sua lunghezza è uguale alla larghezza.

L’angelo misurò la città con la canna: misura dodici mila stadi;

la lunghezza, la larghezza e l’altezza sono eguali. [Ap 21,16]

Il tempio è costruito quindi a immagine del cielo. E abitando il tempio l’anima impara a scoprirsi e a realizzarsi come tempio e dimora di Dio. Abbiamo considerato la cupola di una chiesa come un cielo stellato che si apre al quadrato terreno. Nell’architettura monastica il cuore germinante questo percorso è il chiostro. Il chiostro sorge come quadrato aperto verso il cielo (o come il cielo che si fa quadrato). Al centro l’albero della vita o il pozzo dell’acqua primordiale nella quale si specchia fecondandola la luce del cielo. Da qui, dall’acqua fecondata dalla luce del cielo, nascono – croce primordiale – i quattro fiumi dell’Eden (le quattro sorgenti dei Vangeli), verso i quattro punti cardinali.

Il tempio è costruito quindi a immagine del cielo. E abitando il tempio l’anima impara a scoprirsi e a realizzarsi come tempio e dimora di Dio. Abbiamo considerato la cupola di una chiesa come un cielo stellato che si apre al quadrato terreno. Nell’architettura monastica il cuore germinante questo percorso è il chiostro. Il chiostro sorge come quadrato aperto verso il cielo (o come il cielo che si fa quadrato). Al centro l’albero della vita o il pozzo dell’acqua primordiale nella quale si specchia fecondandola la luce del cielo. Da qui, dall’acqua fecondata dalla luce del cielo, nascono – croce primordiale – i quattro fiumi dell’Eden (le quattro sorgenti dei Vangeli), verso i quattro punti cardinali.

Così il chiostro è il giardino delle nozze cosmiche. Possiamo contemplarvi quattro giardini: il giardino dell’Eden, il giardino delle nozze del Cantico dei Cantici, il giardino della Risurrezione e il giardino delle nozze eterne: il Paradiso. Hortus conclusus (Ct 4,12), giardino chiuso aperto verso il cielo, a svelare al creato la sua vocazione nuziale.

Così il chiostro è il giardino delle nozze cosmiche. Possiamo contemplarvi quattro giardini: il giardino dell’Eden, il giardino delle nozze del Cantico dei Cantici, il giardino della Risurrezione e il giardino delle nozze eterne: il Paradiso. Hortus conclusus (Ct 4,12), giardino chiuso aperto verso il cielo, a svelare al creato la sua vocazione nuziale.

Il quadrato in terra, quindi, è immagine del divino, nella sua stabilità, attraverso i 4 elementi di misura: lunghezza, larghezza, altezza e profondità; i quattro elementi naturali (acqua, aria, fuoco, terra) e i 4 punti cardinali… Il nome stesso di Dio è composto di 4 lettere: YHWH.

Il quadrato in terra, quindi, è immagine del divino, nella sua stabilità, attraverso i 4 elementi di misura: lunghezza, larghezza, altezza e profondità; i quattro elementi naturali (acqua, aria, fuoco, terra) e i 4 punti cardinali… Il nome stesso di Dio è composto di 4 lettere: YHWH.

Allo stesso tempo il quadrato, per riflesso, raffigura la terra, creata a immagine di Dio. Dal punto-centro al cerchio e dal cerchio al quadrato tramite la croce: è la quadratura del cerchio o, meglio, il cerchio che si lascia iscrivere nel quadrato.

Dio che crea l’uomo a sua immagine e somiglianza, viene incontro all’uomo nella carne della “di-somiglianza”. Mistero dell’Incarnazione! Il cielo si fa quadrato. L’universale si fa piccolo, particolare, si fa tangibile ai nostri sensi, in altezza, lunghezza, larghezza e profondità.

Fratelli, sforziamoci di entrare nell’ampio spazio di quella beatitudine, dove nessuno opprime l’altro riducendolo in strettezze, perché possiamo comprendere con tutti i santi qual ne sia la lunghezza, l’ampiezza, l’altezza e la profondità. E non disperiamo di arrivarvi, dal momento che l’abitante stesso della patria celeste, che ne è anche il creatore, non ha fuggito le strettezze di questo nostro villaggio. [Bernardo di Chiaravalle]

* la prescienza divina

L’elemento quadrato riveste una grande importanza anche nelle visioni della mistica Ildegarda di Bingen. Nella prima visione della terza parte del Liber divinorum operum fa il suo ingresso l’instrumentum quadratum, che in forma di una grande città rappresenta la stabilità e la solidità della prescienza divina nel disegno di amore di Dio per l’uomo.

Tu vedi una costruzione quadrata che sembra una grande città, a significare l’opera della predestinazione divina, che è stabile e solida. […] tu vedi anche, a metà del suo lato orientale, quello che sembra un monte grande e alto, fatto di roccia dura e bianca simile alla pietra focaia: […] nella forza della sua giustizia Dio è grande nella potenza, alto nella gloria, duro nella severità, bianco nella dolcezza.

La città è una città quadrata, a significare la prescienza, la provvidenza divina nella sua stabilità e solidità, opus stabile et firmum. Il richiamo è immediato alla tradizione biblica giudaico–cristiana. «Gerusalemme – canta il salmo 121 – è costruita come città salda e compatta», costruita secondo le misure di una quaternità primordiale che risiede nell’essere stesso di Dio. Le misure della Gerusalemme biblica e la struttura a quadrato diventano il criterio su cui si basa l’architettura cistercense elaborata dal contemporaneo Bernardo di Chiaravalle: «membro dopo membro dobbiamo elevarci affinché l’unione sia perfetta in questa Gerusalemme superna la cui solidità deriva dal fatto che tutti partecipano dell’essere stesso di Dio. Là, non solo ciascuno, ma tutti ugualmente incominciano ad abitare nell’unità: non c’è più divisione né in loro stessi, né fra loro»[2]

* … e avrà l’altezza di 3 cubiti

Il quadrato esprime quindi l’idea di stabilità, mentre il cerchio quella di movimento. Il cerchio iscritto nel quadrato mostra nell’immediatezza del simbolo l’unione inscindibile di trascendente e immanente.

L’uomo vive nel quadrato di questa terra l’anelito a coniugare-sposare la trascendenza del cerchio. Il cerchio si fa quadrato per rivelare all’uomo il suo amore sponsale e chiamarlo a sé nell’unità perfetta.

Possiamo dire che – nascendo il tutto dal centro-punto – quadrato e cerchio sono… la stessa cosa. Nella sua manifestazione il cerchio è il movimento e il quadrato la stabilità. Nel punto e centro che li origina e li attende nella loro realizzazione è la compresenza di trascendenza ed immanenza e di spazio (quadrato) e tempo (cerchio).

Comprendiamo come in ebraico lo stesso termine olam servisse ad indicare sia la dimensione del tempo che dello spazio.

L’altare quindi sarà quadrato. Misurerà 5 cubiti in larghezza e lunghezza, un numero dalla portata simbolica nuziale, unendo il 3 e il 2. E si eleverà in altezza… di 3 cubiti! Troviamo ancora splendidamente l’elemento quaternario (4) che si apre al ternario (3).

Qui, sull’altare, Dio si fa presente all’uomo. E l’uomo nella forma rituale dei sacrifici immola-celebra la sua intimità nuziale con Dio.

Lo spazio e la storia hanno un centro, che è nostra origine e nostra meta. Ed è un abbraccio nuziale.

[1] G. Durighello, Sulle corde e sui flauti, ppgg.114-115, 2020, CLV;

[2] G. Durighello, Simboli rivelati. Le miniature del Lucca Codex in AAVV. Ildegarda fra il suo e il nostro tempo, 2012, Centro Studi Claviere ;