Ascensione del Signore

di Massimo Palombella

La Celebrazione odierna della solennità dell’Ascensione del Signore fa memoria della salita al cielo di Gesù quaranta giorni dopo la Pasqua e la sua corretta collocazione liturgica dovrebbe essere il giovedì della VI settimana di Pasqua (esattamente quaranta giorni dopo la Pasqua). Nei paesi dove tale solennità non è vacanza, si posticipa alla domenica successiva, la VII del Tempo di Pasqua.

L’origine di questa Celebrazione viene attestata a partire dal IV secolo e nel XV secolo aveva un’ottava che fu poi soppressa da Papa Leone XIII in favore della novena di Pentecoste.

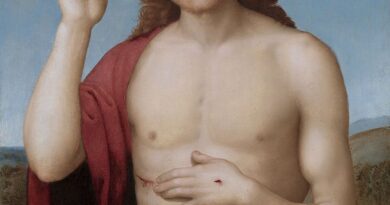

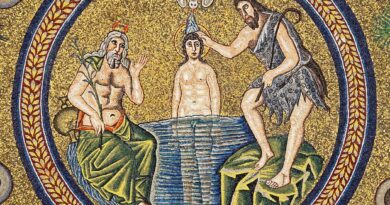

L’Ascensione del Signore dice con chiarezza che la nostra umanità è abilitata a vedere Dio, a stare con Dio. Infatti, l’iconografia antica raffigura sempre il Cristo glorioso con i segni della Passione, per indicare che la sua umanità, tutta la sua umanità – anche la sofferenza, il dolore – è per sempre nella gloria di Dio.

L’Ascensione è anche la separazione di Gesù dagli Apostoli, quella separazione che ha permesso agli stessi Apostoli di passare da una “emulazione” di Gesù ad una sua metabolizzazione nella loro umanità. Solo questo processo, non facile e non scontato, ha condotto gli Apostoli a quella relazione “personale” con il Signore dove hanno potuto incontrare la verità della loro identità, senza perdere nulla della loro umanità.

Anche ognuno di noi, come gli Apostoli, dovrebbe passare della “emulazione” alla personalizzazione della vita e questo cammino lo possiamo compiere solo accettando la separazione, vivendo lo smarrimento, per prendere consapevolezza, lentamente, delle proprie risorse. La “separazione” è un processo interiore (che spesso inizia con un atto esteriore) ed è ciò che ci rende adulti. Separazione da nostro padre, da nostra madre, da un’immagine di Dio ricevuta, da stilemi comportamentali che servivano ed erano efficaci in un preciso momento della nostra vita. Le separazioni, per quanto dolorose, ci avvicinano sempre di più alla verità, alla sana autonomia, al vero Dio. Evitare le separazioni significa rimanere imbrigliati in una sorta di sopravvivenza dove l’asse portante della nostra vita non è l’essere adulti ma il permanere adolescenti.

Scrive san Leone Magno: “Oggi il Figlio dell’uomo si diede a conoscere nella maniera più sublime e più santa come Figlio di Dio, quando rientrò nella gloria della maestà del Padre, e cominciò in modo ineffabile a farsi più presente per la sua divinità, lui che, nella sua umanità visibile, si era fatto più distante da noi” (dai «Discorsi» di san Leone Magno, papa [discorso 2 sull’Ascensione 1, 4; PL 54, 397-399])

L’antifona al Magnificat dei secondi Vespri della Celebrazione odierna ha il seguente testo:

“O Rex gloriae, Domine virtutum,

qui triumphator hodie super omnes coelos ascendisti;

ne derelinquas nos orphanos,

sed mitte promissum Patris in nos,

spiritum veritatis. Alleluia.”

(O Re della gloria, Signore di ogni potenza,

che trionfante oggi su tutti sei asceso al cielo:

non lasciarci orfani,

ma manda la promessa del Padre in noi,

lo Spirito di verità. Alleluia).

La musica allegata è di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), e proviene dal Primo Libro dei Mottetti a 4 voci pubblicato a Venezia nel 1564. L’interpretazione, dal vivo, è della Cappella Musicale del Duomo di Milano alla Celebrazione Capitolare del 26 maggio 2022.

Buona domenica e un caro saluto.